このページのリンクには広告が含まれています。

評価:4

“初めてのメカニカル、どれにしよう…”

――その迷い、めちゃくちゃ分かります。いきなり高級機に行くのは勇気がいるし、でも安すぎると失敗しそうで怖い。

そんなあなたにちょうどいい“はじめの一本”が EPOMAKER HE80 です。

HE=Hall Effect(ホールエフェクト)の略。

磁力で押し込み量を読む接点レス方式で、アクチュエーションポイント(作動点)調整やRTが使えるタイプです。

このEPOMAKER HE80、なんと約1.1万円で、上位機の文脈で語られる ホールエフェクト(磁気式)、アクチュエーションポイント調整(=作動点調整)、ラピッドトリガー(RT)、最大8Kポーリング が最初から使えるんです。

しかもエントリー定番のRGB/マクロもしっかり完備。

価格で妥協するどころか、“調整の楽しさ”にいきなり触れられるのが、このキーボードのいちばんおいしいところです。

もちろん割り切りもあります。

有線専用×US配列。

ここがOKなら、コスパの良さはグンと光ります。

とはいえ私はゲームをしないので、本記事はゲームの実測ではなく、タイピング中心の使い勝手を重視。

WindowsとMacの両環境で、配列の扱いやショートカットの乗り換え感、長文入力の疲れにくさ、誤入力を抑える設定まで、初心者目線で丁寧にレビューします。

PR 本記事にはプロモーションが含まれますが、評価や感想は、実際の使用感に基づき本音で記載しています。

ガジェットブロガー

バビ

東京在住のガジェット好き会社員ブロガー。

デザイン性の高いガジェット・スマホ・PC周辺機器を、実体験にもとづき200本以上レビューしています。

経験を活かした専門的かつ正直なレビューをお届けします。

Lit.Link

結論と総評|“約1.1万円で上位体験”は本当に得か?

本記事の結論(要点3つ)

- 価格に対して体験の密度が濃い。

アクチュエーションポイント調整・RT・最大8Kポーリングという“上位機能”に最初から触れられるのがHE80の肝。

エントリー定番のRGB/マクロも完備し、調整の楽しさを低予算で味わえる。 - 有線×US配列という割り切りがハマれば最強のコスパ。

無線やJISが必須でなければ、安定したレイテンシーと扱いやすいオンラインドライバーでタイピング用にも実用度が高い。 - “静かめ×軽快”で長文入力がはかどる。

ガスケット構造とフォームで響きが少なく、戻りも素直。

誤入力は作動点を少し深め+RTオフで始める“安全設定”から慣らせば抑え込める。

作業との相性が良い。

どんな用途にハマる?(タイピング/仕事効率化/ゲーミングも可)

- タイピング中心:初日は作動点1.8〜2.2mm+RTオフで安全運転。慣れてきたら0.1〜0.2mmずつ浅くして軽快さを足す。ホーム列(ASDF/JKL;)は他より少し深めにして誤爆を防ぐ。

- 仕事効率化(在宅・事務):矢印とF列を残す75%配列が編集系ショートカットと好相性。レイヤー/マクロで行頭・行末、単語単位移動、スクショ、ミュートなど“毎日使う操作”を手元に集約。

- ゲーミングも可:アクチュエーションポイント調整+RT+最大8Kはゲームでも十分実用的。タイトルや操作スタイルに合わせて必要キーだけRTを使うと誤爆しにくい。

総合評価(コスパ・静音・拡張性のバランス)

- コスパ: (4.5)

約1.1万円で“上位機能の遊びどころ”まで届く。US配列&有線が許容できる人には抜群の費用対効果。 - 静音性: (4.0)

“コト寄り”の落ち着いた打鍵音。フォーム多層+ガスケットでケース鳴りが少なく、夜間作業にも向く。 - 拡張性/調整自由度: (3.5)

ブラウザベースのツールで作動点・RT・マクロ・RGBが扱いやすい一方、無線非対応/US配列のみは割り切りポイント。

「安いのに、上位体験の“おいしいところ”を最初から味見できる」。

無線やJISを求めないなら、HE80は“はじめの一本”として自信をもって勧められます。

まずは全体像:仕様と特徴をサクッと確認(75%/ホールエフェクト/8K)

| 項目 | 内容 |

|---|---|

| レイアウト | 75%(US配列)/82キー、矢印・Fキーありでコンパクト化と操作性を両立 |

| 接続 | 有線のみ |

| スイッチ | EPOMAKER MagneX(ホールエフェクト磁気式)/工場ルブ済み※1、耐久約10億回 |

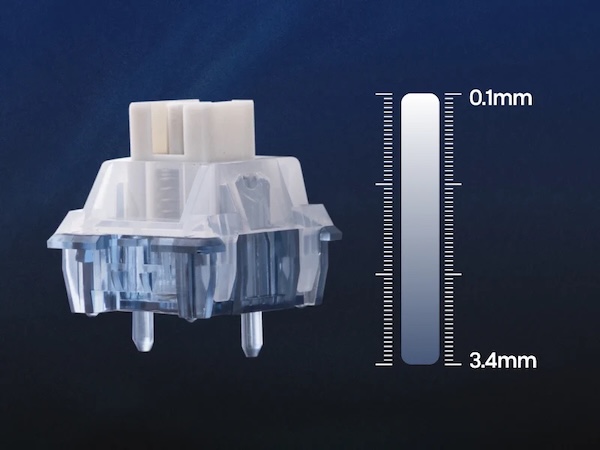

| アクチュエーションポイント(作動点)調整 | 0.1–3.3mmの範囲で調整(0.02mm刻み) |

| レポート間隔(ポーリングレート) | 0.125ms(8Kポーリング時) |

| ポーリングレート | 最大8,000Hz(= 0.125ms間隔)/ スキャンレート:最大32kHz(≈ 0.031ms間隔) |

| 同時押し/アンチゴースト | 複数同時押し(Nキーロールオーバー)に対応 |

| 構造/静音 | ガスケットマウント+4層フォーム(ラテックス/IXPE/底面シリコン等) |

| プレート | FR4、スタビはプレートマウント。打鍵角は6°/8.5°/11.5° |

| キーキャップ | PBTダブルショット(Cherryプロファイル)+透明PCキーキャップ×3 |

| RGB | キー単位でカスタム可 |

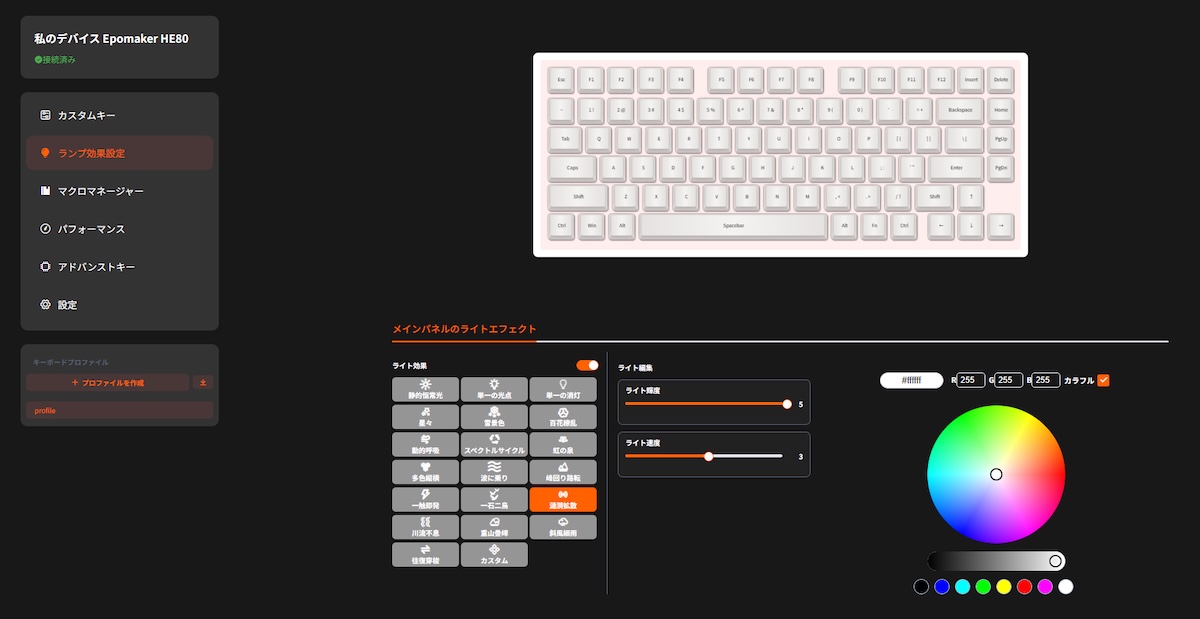

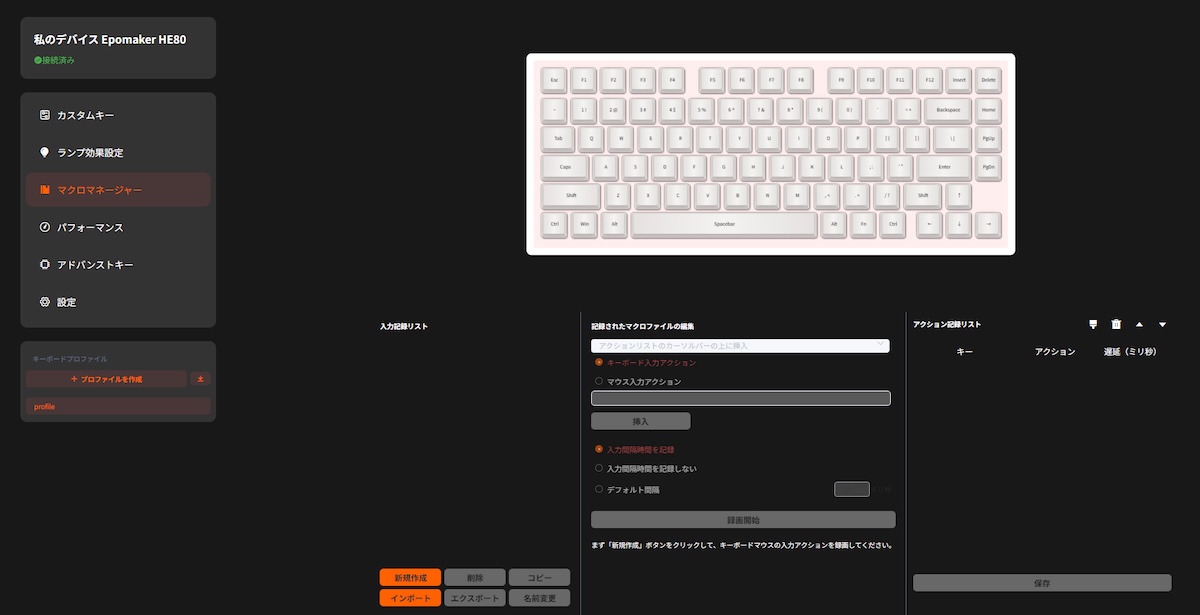

| ソフト | Chromeベースのオンラインドライバー(DL不要):RT/SOCD/DKSなどの機能やマクロ、ライティングを編集可能。 |

| ホットスワップ | 対応(南向き磁気スイッチ互換)※2 |

| 価格の目安 | 10,800円(執筆時点)。価格は変動あり |

| 同梱物 | 本体、予備磁気スイッチ×3、追加PBTキーキャップ×3、2-in-1プーラー、多言語マニュアル |

※1 工場ルブ=出荷時点でスイッチの可動部に薄く潤滑が施されています。初期の引っ掛かりや金属音を軽減します。

※2 本機のホットスワップはホールエフェクト対応スイッチ専用です。Cherry MXなど一般的な機械式スイッチとは互換がありません。

強みのコア:アクチュエーションポイント調整×RT×最大8Kがもたらす体験

通常のメカニカルは固定の作動点(キーが反応する深さ)が決まっています。

HE80はホールエフェクト(磁気式)を採用し、アクチュエーションポイント(作動点)を0.02mm刻みで調整可能。

誤入力を減らしたいなら深め、軽快さ重視なら浅めと、自分のタイピングの癖に寄せて最適化できます。

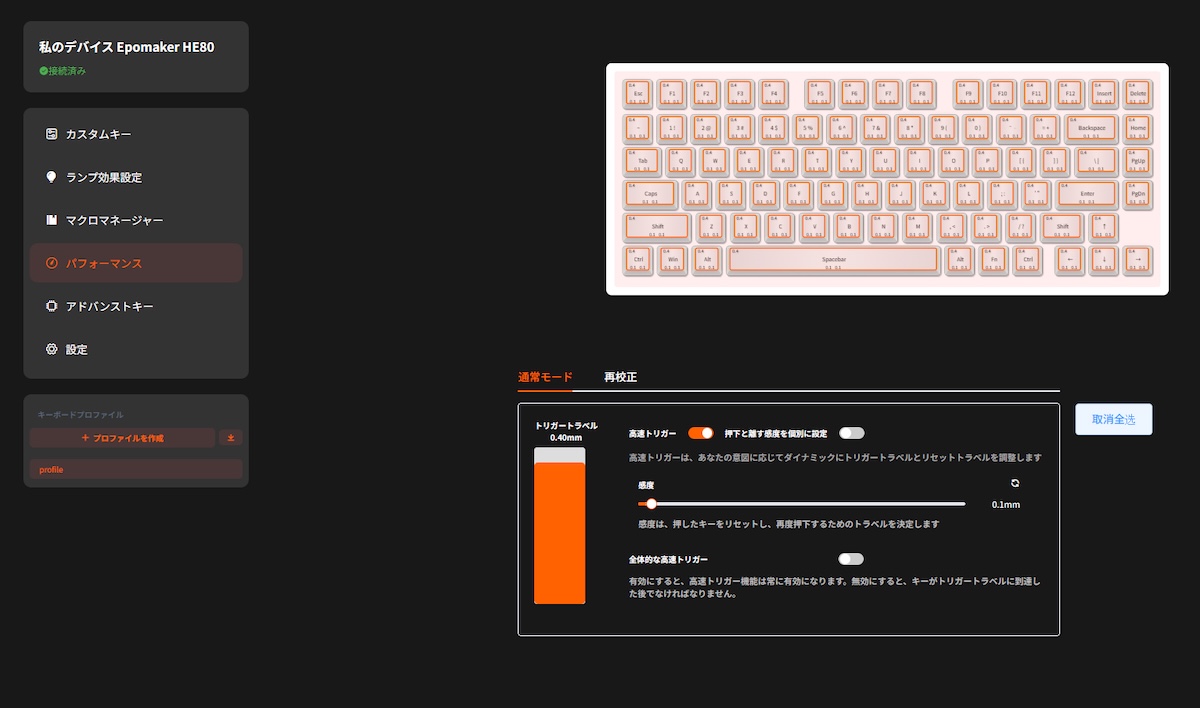

RT(ラピッドトリガー)は「キーを少し戻しただけでオフにできる」仕組みで、連打や素早いON/OFFが必要な場面で有利。

さらに最大8KポーリングはPCへの報告頻度を高め、入力遅延由来の引っかかり感を理論上抑える土台になります。

重要なのは、これらをキーごとに段階導入できること。

タイピング中心なら、まずは“安全設定”(作動点やや深め+RTオフ)で慣らし、必要なキーだけ浅めやRTを加える——という運用が失敗しにくいです。

価格・同梱物・Webドライバー(始めやすさ)

約1.1万円という価格帯ながら、予備スイッチや追加キーキャップが付属し、買ってすぐに差し替えや清掃ができるのは親切。

ソフトはブラウザで完結するため、ドライバーの常駐アプリを増やしたくない人にも優しい仕様です。

EPOMAKER HE80ドライバーページ:https://epomaker.com/blogs/software/epomaker-he80-driver

(「Download software ver. – Windows」と書いてあるのですが、クリックするとドライバーのページが開きます。)

レイヤー・マクロ・RGB・作動点・RTが1つの画面で把握できるUIなので、初日の設定~1週間の微調整まで迷いにくいのも好印象。

マニュアルページには日本語案内も用意されています。

マニュアルはこちらからダウンロードもできます。

DLページ:https://epomaker.com/blogs/manuals/epomaker-he80-manual

外観&ビルドクオリティ

外観・キーキャップ・印字・角度

EPOMAKER HE80は、フルサイズより一回り小さめの「75%」サイズ(テンキーなし)。

デスクで場所を取りにくいのが特徴です。

カラーはブラックのみ。

デフォルトでは一部Esc、スペース、Backspace、Enterのキーキャップがパープル寄りブルーのクリアパーツになっています。

(予備パーツで交換も可能です。)

キーキャップはPBT樹脂素材(サラッとしてテカりにくい)を採用。

しかもダブルショット(二重成形)なので、文字は印刷ではなく別樹脂そのもので作られており、長く使っても消えにくいのが安心ポイント。

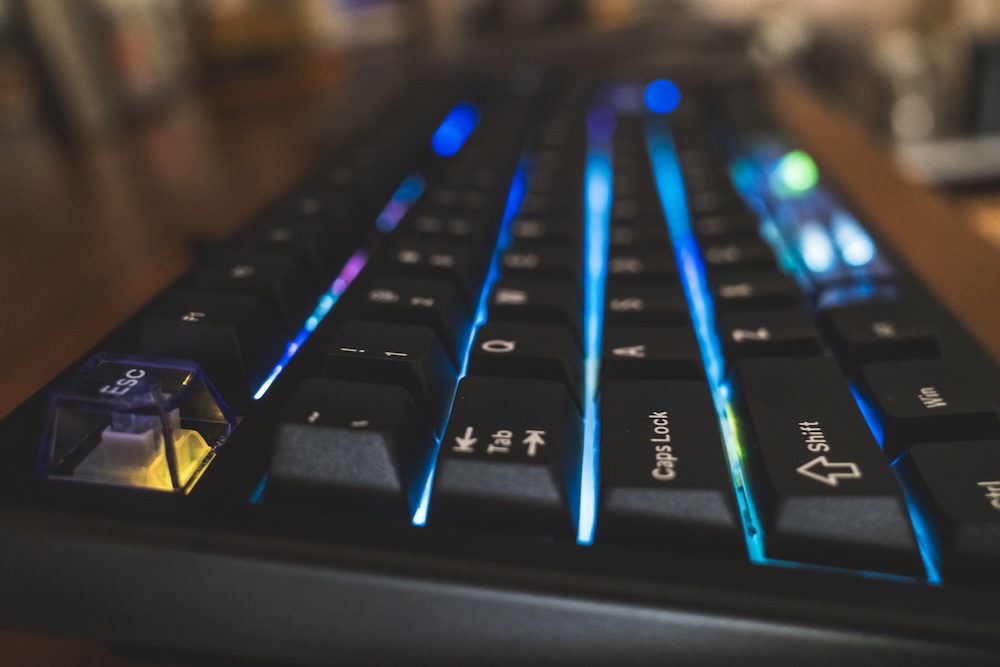

ライティングはギラつかず控えめな印象。

RGBを点灯しても光が目に直接入りにくく眩しさを感じにくいのが地味に快適です。

色や明るさ、点灯パターンはオンラインドライバーで変更でき、キーごとに点灯/非点灯や色を割り当てられます。

本体の裏には角度を3段階(約6°/8.5°/11.5°)で変えられるスタンドがあり、手首の高さやパームレスト(手首用クッション)の有無に合わせて疲れにくい姿勢を作れます。

迷ったらまずは中間の8.5°から試すと良いでしょう。

また、HE80はCherryプロファイルのキーキャップで、段ごとに高さと傾きが変わる“段付き”形状。

つまり筐体の角度(6/8.5/11.5°)+キーキャップ側の段差が合算されて、最終的な“手元で感じる斜面”になります。

サイズがコンパクトなのでデスクの占有スペースが小さく、そのぶんマウスを大きく動かせるのも75%レイアウトの美点です。

内部構造(ガスケット/フォーム/FR4プレート)

内部はガスケットマウントに多層フォーム、FR4プレートの組み合わせ。

- ガスケット(=クッション構造)

ケースとプレートのあいだに薄いクッションを挟んで、キーを押したときの衝撃やビリつき音を受け止めます。

手に返るカツンとした硬さや、ケース内のガワン…という響きを減らす役目。 - 多層フォーム(=防音スポンジ)

複数のスポンジ材を重ねて、打鍵音のキンキンした高音を吸音。

さらに底打ちの硬さもやわらげて、耳あたりをまろやかにします。 - FR4プレート(=ガラス繊維入りの板)

金属プレートより響きが抑えめで、音の傾向は「カチャカチャ」よりも「コトコト」寄り。

日常の文字入力と相性が良い素材です。

結果として、静かめ×軽快という本機の音・感触の方向性がここで形作られています。

タイピングレビュー(非ゲーマー視点/Windows & Mac併用)

私が普段使っているキーボードは75%相当の薄いパンタグラフタイプ。

実はメカニカルは初体験でしたが、タイピングで指へ返ってくる感触が気持ち良いです。

打鍵感は“軽快でコト寄り”。

初期設定でも押下が軽く、戻りが素直でリズムが作りやすい印象です。

底打ちのカツンとした硬さはフォームとガスケットがほどよく吸収し、指先に残る余韻は控えめ。

高速入力で連続して叩いても指の腹が痛くなりにくく、薄いキーキャップ特有のペチ感も少ないため、初めてのメカニカルでも違和感は小さめです。

長文入力では角度調整が効きます。

スタンドの3段階(6°/8.5°/11.5°)は、手首の高さやパームレストの有無で最適が変わりますが、私は中間の8.5°がしっくりきました。

キー表面はPBTでサラっとしつつも滑りにくく、汗ばむ時期でも誤爆は増えにくいかなと感じます。

矢印やF列が近い75%配列は手の移動量が少なく、テキスト編集系のショートカットも指の運びが短く済むので扱いやすいです。

(普段使っているキーボードと配置が近いのでそう感じるのかもしれません。)

ホールエフェクトは、最初は中間くらいから始めた方がいいのでしょうが、私は浅めの1.2mmからスタート。

浅くするほど軽快ですが、ホームポジションからの“触れただけ入力”が増えるので、頻用キーだけ深め、他は浅めにする“キー単位の差し分け”てもいいかもしれません。

WindowsとMacの両方でしばらく使用しましたが、US配列だとショートカット周りに慣れるまで数日要しました。

キー配列以外は良い意味で使い始めから”普通”というのが全体的な感想です。

配列に慣れると、昔からこのキーボードでタイピングしていたかのように違和感がありませんでした。

ゲーミング機能を“やさしく”解説

“誤入力を抑えたまま反応を速くできる”のがHE80の強み。

私はPCでゲームをしないので、一般論になりますが、HE80の機能がゲームでどう活きるかを“仕組みベース”で整理します。

ラピッドトリガー(RT)— 連打や切り返しのテンポを上げたいとき

RTは、いったん反応したキーを少し戻すだけで「離した」と判定できる仕組み。

たとえば左右移動の切り返し、ジャンプ/しゃがみの小刻みな切替など、ON/OFFの往復が多い操作でテンポを崩しにくくなります。

一方で敏感すぎると誤発が起きやすいので、必要なキーだけ試す・違和感があればすぐ戻す、という“限定運用”が基本です。

アクチュエーションポイント調整(作動点調整)— 反応の深さをキーごとに最適化

どのくらい押したら反応するか(作動点)を自由に決められます。

誤入力を避けたいキーは深め、テンポを重視したいキーは浅めに――といった役割別の差し分けがしやすく、移動・ジャンプ・リロードなど用途に応じてキー単位で最適化できます。

まずは全体を落ち着いた設定にし、頻度の高いキーから少しずつ調整するのが無難です。

8Kポーリング— 入力の“伝達間隔”を詰める土台

ポーリングは、キーボードがPCへ「今こう押されています」と状態を知らせる頻度のこと。

数値を上げるほど理論上の遅延要因が減りやすいため、素早い反応を求める人のボトルネックを詰めるのに役立ちます。

ただし体感はPC環境やゲーム側の処理にも左右されます。

安定より速さを優先しすぎず、自分の環境で不具合が出ない範囲に留める発想が安全です。

DKS/SOCD— 操作の詰め将棋に使う“補助輪”

- DKS(Dynamic Keystroke):

押し込みの浅深で1キーに二役を割り当てられる仕組み。

キー数を増やさず操作を近道できますが、誤発を招きやすいので、まずは補助的な操作(たとえばサブ機能やマーカー)から試すのが現実的です。 - SOCD:

反対方向を同時押ししたときのルール(相殺/最新入力優先など)を決めます。

切り返しで意図しない停止を避けたい場面に役立ちますが、タイトルや大会ルールによって扱いが異なるため、各自の規約に合わせるのが鉄則です。

レイヤー/マクロ— 「戦闘外」も整えると楽になる

レイヤーとマクロはゲーム外の操作(ボイスチャットのミュート、スクリーンショット、配信のシーン切替 など)を手元に集約するのに便利。プレイ中の迷い・手の移動を減らせます。

※ゲーム内でのマクロ使用は規約違反になることがあります。

各タイトルの公式ルールを必ず確認し、問題のない範囲に限定してください。

セットアップ&おすすめ設定(初日〜1週間の運用ガイド)

初回セットアップ(接続→更新→キャリブレーション→プロファイル)

- USB接続

付属または手持ちのUSB-CケーブルでPCへ。

最初は直挿し推奨(ハブ経由は切り分けが難しくなるため)。 - オンラインドライバーを開く

Chrome系ブラウザで公式の設定ページへ。

まずファームウェア更新の有無を確認し、案内に従ってアップデート。 - (必要に応じて)キャリブレーション

オンラインドライバーの反応グラフで各キーの入力状態を確認し、反応にムラを感じる場合のみキャリブレーションを実行。

問題なければスキップでOKです。 - ポーリングは1000Hzで様子見

PC負荷や常駐ソフトとの相性を観察。

問題がなければ段階的に上げます(2000→4000→8000)。

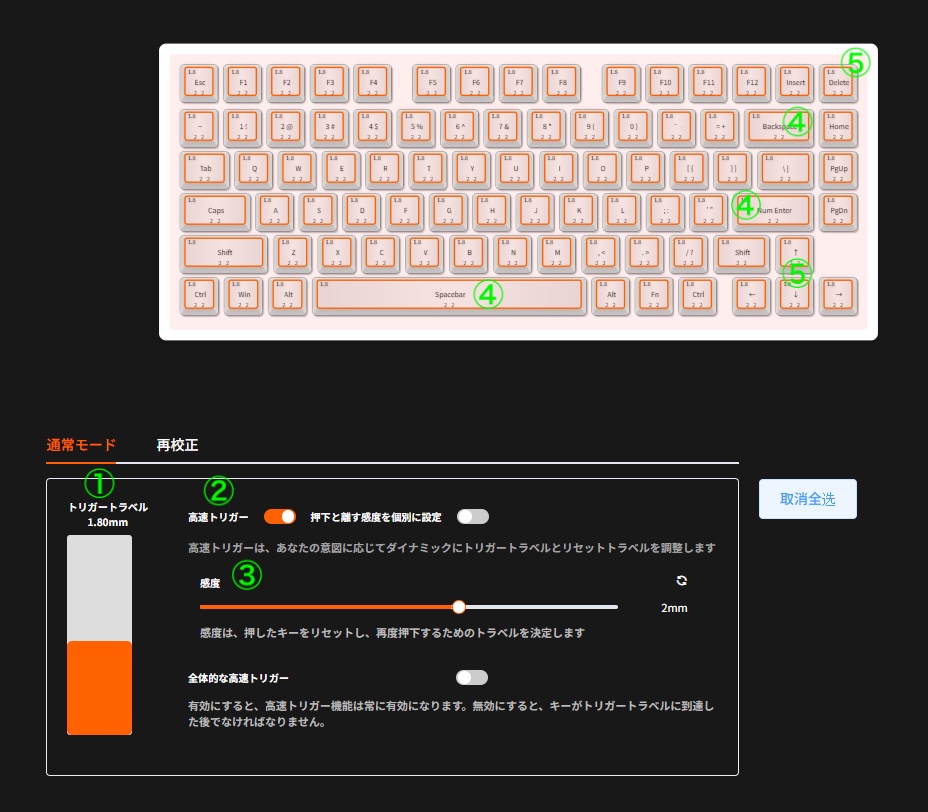

タイピング重視の“無難プリセット”

- 作動点(トリガートラベル):1.8〜2.2mm(ホーム列は周辺より+0.2mm)

- RT(高速トリガー):オフ(必要性が見えたらキー単位でオン)

- リセットポイント(感度):作動点より+0.2〜0.3mm

- スペース/バックスペース/Enter:やや深め(上の配列図で各キーを選択 → 「トリガートラベル」を他キーより+0.2mmほど深く。)

- 矢印/Delete:標準〜やや浅め(同様に選択 → 「トリガートラベル」を標準(全体)と同等か−0.1〜0.2mm浅く。)

この状態で1〜2日運用し、誤爆が無ければ0.1〜0.2mmずつ浅く。

浅くするほど軽快ですが、誤入力が増えやすいので“よく使うキーほど慎重に”が鉄則です。

よくある疑問とトラブル対処(FAQ)

Q1.「作動点は何mmがいい?」用途別の目安

まずは“誤入力しにくい深さ”から。

文章作成:1.8〜2.2mm、表計算・コーディング:1.6〜1.8mm、軽めのゲーム:1.2〜1.6mmが出発点。

ホームポジション(ASDF / JKL;)は他より0.2mm深めにすると安定します。

1〜2日ごとに0.1〜0.2mmずつ浅くし、しっくり来た数値で“当面ロック”がコツ。

Q2.「RTをオンにすると誤爆しやすい…」原因と調整

RTは“戻しのごく短距離でオフ”になるため、指を置いたままの浮き沈みやキーの反発で入力が切り替わりがち。

対策は①RTオフで慣らす→②RTを低感度に、③ヒステリシス(オン/オフの差)を0.2〜0.3mm確保、④誤爆しがちなキー(スペース・バックスペースなど)だけRT無効 or 深めに。

必要ならポーリングは1000Hzに下げ、挙動を落ち着かせてから再調整します。

Q3. クリーニング・メンテの基本

必ずUSBを抜いてから作業。

付属プーラーでキーキャップを外し、ブロワーや刷毛で粉塵を除去。

表面の皮脂はマイクロファイバー+少量の中性洗剤を含ませた水で拭き、乾拭きで仕上げます(アルコールを多用しないと印字や樹脂に優しい)。

スイッチやPCBへ液体は厳禁。

スペースなどでカチャつきが気になる場合は、分解前提の整備となるため、極薄のルブで最小限を基本に。

定期清掃は月1回、重整備は不具合時のみが目安です。

まとめ:EPOMAKER HE80はこんな人におすすめ

EPOMAKER HE80をレビューしました。

まとめるとこんな感じです。

〇 メリット

- 約1.1万円でホールエフェクト+RT+最大8Kに対応

- “静かめ×軽快”の打鍵で長文入力と相性◎

- 75%で矢印/F列あり、省スペースでも操作性を確保

- オンラインドライバーで設定が簡単(DL不要)

- 予備スイッチ&追加キーキャップ同梱でケアしやすい

△ デメリット

- 有線のみ(無線切替・マルチペアリング不可)

- US配列のみ(JIS必須の人には不向き)

以上を踏まえてEPOMAKER HE80がおすすめなのはこんな人です。

- 初めてのメカニカルで失敗したくない人

まずは“安全設定”から入り、0.1〜0.2mm刻みで調整していく余裕がある。 - 文章作成・在宅ワークが中心な人

静かめの音と軽快さでタイピング量が多い日も快適に過ごせる。 - 設定を楽しめるタイプ

作動点やレイヤー、マクロを少しずつ育てるのが苦にならない人。

EPOMAKER HE80は有線接続&US配列のみなので、無線派やJIS配列じゃないと嫌だという人には不向きです。

また、打鍵音も軽めなので、重厚な打鍵音を求める人は、アルミ厚肉筐体や金属プレートの上位機の方が好みかも。

有線×US配列の割り切りさえ合えば、約1.1万円で“上位体験”に最短距離——EPOMAKER HE80は、最初の一本として安心して勧められる良作です。